艺术开卷|清初遗民绘画中的志向和性情

- 资讯

- 2025-03-28 09:20:04

- 12

- 更新:2025-03-28 09:20:04

艺术史学者巫鸿的“中国绘画”系列近期迎来了收官之作——《中国绘画:元至清》。本文选摘书中“遗民绘画”一节。明清之际的朝代变革造就了中国美术史上最深刻、艺术性最高的遗民绘画。明清的交替不是一般的改朝换代,满族征服者颁布的“剃发令”不但是对个人的侮辱,更意味着整个民族的臣服。故而清初的遗民绘画在数量上和思想深度上都远超其元代先驱,“画”在此时担负了“言志”和“咏言”的功用,为这些人提供了表达志向和性情的渠道。

《中国绘画:元至清》书影

清初的遗民绘画在数量上和思想深度上都远超其元代先驱,一个重要的原因是更深的创痛:对以遗民自居的清初汉族文人来说,明清的交替不是一般的改朝换代,最使他们痛心的是清兵进军江南后颁发的“剃发令”,以“留头不留发,留发不留头”的野蛮手段强迫施行。华夏文化自古崇尚孝道,《孝经》教导“身体发肤,受之父母,不敢毁伤,孝之始也”。满族征服者强迫所有汉族男性剃去前颅头发, 颅后结辫,不但是对个人的侮辱,更意味着整个民族的臣服。一些激烈的遗民参加了反清活动,斗争失败后继续用笔战斗;另一些人采取了不合作态度,或隐居山林,或成为遁世的僧人和道流。中国文化自古强调“诗言志,歌咏言”,遗民绘画盛兴的基本原因在于“画”在此时担负了“言志”和“咏言”的功用,为这些人提供了表达志向和性情的渠道。

项圣谟、张琦《朱色山水自写小像》,清,台北石头书屋藏

对忠于明朝的诗人和画家而言,甲申年(1644年)的京城陷落和崇祯皇帝的自缢带来了难以磨灭的痛苦,被书画家万寿祺(1603—1652年)和诗人方以智(1611—1671年)形容为“地坼天崩日月昏”的“漫天皆血之时”。这种悲痛的心情在项圣谟与张琦(生卒年不详)合作的一幅肖像画中得到了直接表达。项圣谟初字逸,后字孔彰,号易庵,是大收藏家项元汴的孙子。他自幼受益于家中的历代名画收藏,也受到董其昌“以古为师”教诲的影响,画风平稳,遵从法度。但明朝的覆亡刺激他创造出一批富于感情色彩的肖像画。这幅不同寻常的《朱色山水自写小像》将他的黑白肖像(张琦画)镶嵌在自绘的朱色山水之间,画上的题诗开门见山地说明了色彩对比的象征含义:“剩水残山色尚朱,天昏地黑影微躯。赤心焰起涂丹雘,渴笔言轻愧画图。”诗后记录了创作这幅画的缘由:“崇祯甲申四月,闻京师三月十九日之变,悲愤成疾。既苏,乃写墨容,补以朱画,情见乎诗以纪岁月。江南在野臣项圣谟,时年四十有八。”

《朱色山水自写小像》人物局部

正如诗中所说,朱红色的山水象征着此刻已经支离破碎的明朝,黑色的画像则意味着项圣谟在国难中的“微躯”身影。这幅作品因此展现了画家对甲申之变的第一时间反应,也标志着他生命中遗民时期的开始。国破导致家亡:翌年嘉兴屠城时项圣谟携老母和妻子出逃;他的堂兄蓟辽守备项嘉谟拒绝降清,携两子一妾跳天心湖自杀。项圣谟在《三招隐图》题跋中追忆道:“……明年夏,自江以南,兵民溃散,戎马交驰,于闰六月廿有六日,禾城(嘉兴)既陷,劫火熏天。余仅孑身负母并妻子远窜,而家破矣。凡余兄弟所藏祖君之遗法书名画,与向昔散落人间者,半为灰烬,半为践踏。”他自此不在画上书写朝代年号,仅用干支纪年,并钤盖“江南在野臣”“皇明世胄之中嘉禾处士”“大宋南渡以来辽西郡人”等印章以明志。他于1648年创作的《大树风号图》描绘了一位身穿红衫的策杖士人,伫立于一棵点染成朱色的巨大枯树下,暗示着对往昔前朝的回忆和哀悼。

项圣谟《大树风号图》,清, 故宫博物院藏

这两幅画显示出明亡后一批“孤忠”遗民画家的一个重要艺术方向。对这些人来说,即使仍苟活于世,他们的真实生命已在家国倾覆的一刻中断。方以智因此在一篇《自祭文》中质问自己:“汝以今日乃死耶?甲申死矣!”这种意想中的殉难往往通过象征姿态和行为表达出来,如归庄(1613—1673年)和巢鸣盛(1611—1680年)将自己如同活死人般囚禁于墓地之中;另一些人以失语和佯疯表达对前朝的追悼。为了保存对故国的记忆和抵制朝代更迭的事实,这些文人画家以各种方法在图像和诗文中维系内在的精神世界。一个方法是建立与前代遗民的超历史联系,典型之作是遗民画家杨补(1598—1657年)于1648年创作的《怀古图咏册》,由十幅对页图文组成。

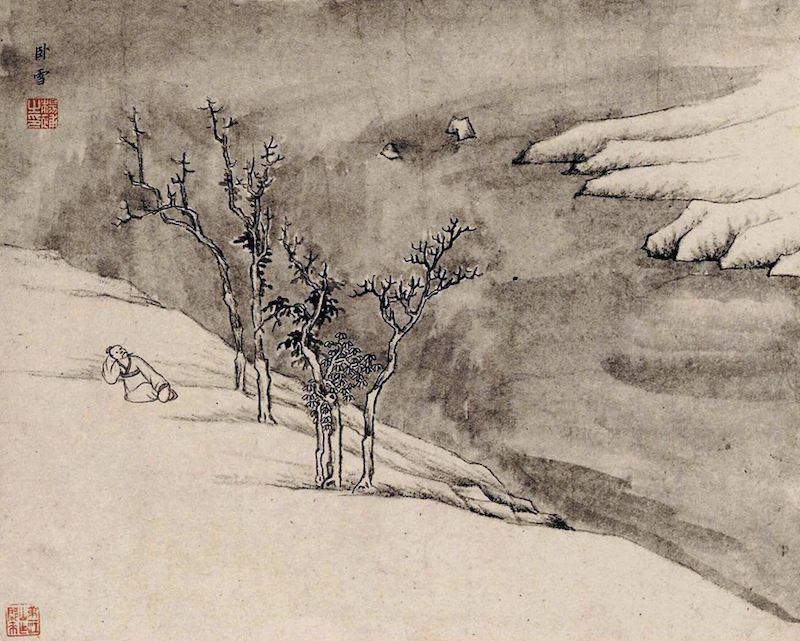

《卧雪》,杨补《怀古图咏册》。清,上海博物馆藏

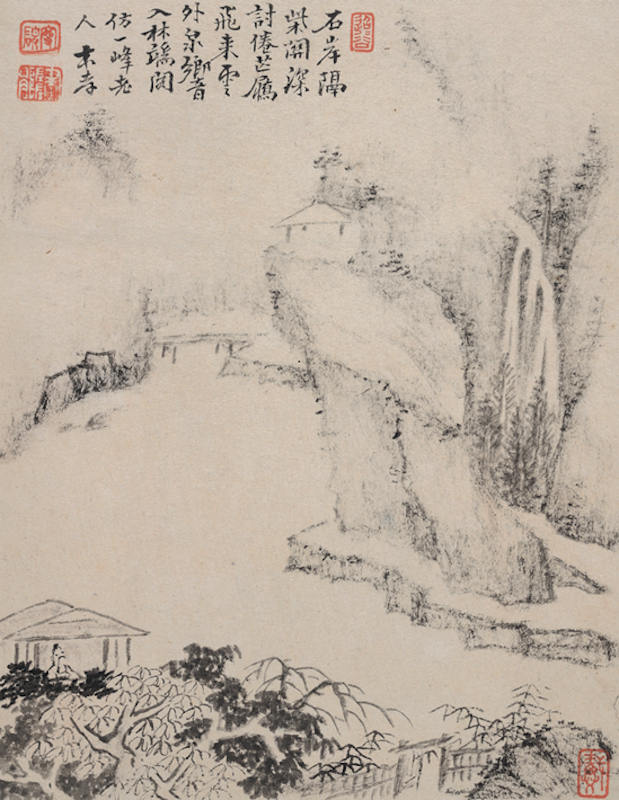

《土室》,杨补《怀古图咏册》。清,上海博物馆藏

杨补是江西临江(今清江)人,字无补,号古农,明亡后逃到江苏的邓尉山隐居,在那里郁郁而终。他在此册里描绘了十位历史人物,其中《卧雪》一幅描绘的是汉末隐士焦先,他在乱世中抛弃衣冠、食草饮水、结草为庐。画中的焦先躺在荒芜的雪岸上,以天地为舍,严冬的寒冷增添了画面的阴郁气氛。册中《土室》描绘的另一人是后汉的袁闳,在汉末党争中披发隐居,把自己禁闭在不设屋门的土室之中,仅通过窗户接收食物。这些形象都可以被认为是画家的自我投射,既展示出他们的道德价值,也以此向他们的精神前辈们致敬。

戴本孝《华山毛女洞图》。 清,浙江省博物馆藏

遗民山水画中常含有一名孤独人物,或在山野中踽踽独行,或独处于岩洞或草舍之中。这些形象常常时代模糊,既可读作历史人物,也可以看作遁世的画家本人。遗民画家戴本孝反复描绘的“洞中人”即属于此类。戴本孝是安徽和州(今和县)人,字务旃,号前休子。他的父亲戴重(1601—1646年)是一位反清斗士,受伤后绝食而亡。戴本孝遵从父亲遗愿,拒绝在清廷为官,以布衣身份隐居于鹰阿山。他画了许多“洞中人”形象,有些表现传说中的毛女——她逃离秦始皇的暴政在华山洞穴中避难,另一些则描绘皋陶、巢父、许由等古代圣贤和隐士,或是画家自己。

戴本孝《洞中人》。清,上海博物馆藏

遗民绘画中常见的象征性形象还包括空亭、无字碑和明太祖的陵墓。这些形象都将画面的焦点抽空,从而见证了遗民绘画的一种共同视觉策略。空亭主题肇始于元代的倪瓒,在此时的遗民绘画中变得无处不在,有时甚至被放大成偶像般的中心形象,如弘仁的《幽亭秀木图》所示。

弘仁《幽亭秀木图》。清,故宫博物院藏

戴本孝和朱耷则将空亭画在陡峭的悬崖之上,进一步强化了自我隔绝的感觉。

戴本孝《山水图》中的一幅。清,纽约大都会 艺术博物馆藏

朱耷《山水图》。清,弗利尔美术馆藏

无字碑是遗民绘画中另一被抽空的形象。石碑是中国文化中纪念死者或历史事件最重要的物件,上面通常镌刻有长篇碑文,然而张风(?—1662年)和吴历画的石碑都只有空白的碑面。前者在一幅扇面上描绘了一个身着明代服装的士人,立于萧索田野中的一方巨碑之前。

张风《读碑图》扇页。清,苏州博物馆藏

(传)李成《读碑 窠石图》。宋元摹本,大阪 市立美术馆藏

这个构图明显呼应着传为北宋李成的《读碑窠石图》,但在明清之际的语境中被赋予了新的含义。张风字大风,号升州道士,又号上元老人。他在明代末年为生员,明亡后不为官,以遗民身份生活在南京,并曾北上拜谒明十三陵。这幅绘于1659年的扇画很可能与这次旅行有关,上面的题跋透露出强烈的吊古含义:“寒烟衰草,古木遥岑,丰碑特立,四无行迹,观此使人有古今之感。”

吴历《云白山青图》。清,台北故宫博物院藏

《云白山青图》局部

无字碑也是吴历《云白山青图》的焦点。吴历在明朝倾覆时年仅13岁,但他牢记祖先在明代的声名并师从著名遗民学者,最终成为一个忠诚的“二代遗民”,以一介布衣终其一生,并在中年信奉天主教,50岁赴澳门投身教会工作。这幅画创作于1668 年他37岁时,十分微妙地传递出亡国的悲情。画的构图和青绿风格都有意呼应当时流行的《桃花源图》。晋代陶潜写的《桃花源记》讲述一名渔夫偶然穿过山洞,发现了一个与世隔绝的乌托邦乐园,那里居民的祖先在秦朝动乱中逃到此处,从此不通世事,过着一成不变的恬静生活。吴历模仿习见的《桃花源图》,在长卷前部画了半掩山洞的开花桃树,但以卷后部的图像震惊了继续展卷的观者:这里没有平静的乐土和快乐的居民,取而代之的是一座无字石碑,静默地矗立在枯树之下,一群昏鸦盘旋在天空里,遮蔽了日光。呼应着这个凄凉场景,吴历以“雨歇遥天海气腥”一句开始了他在卷尾的题诗--清代的征伐已是往事,复辟前朝的任何希望都已破灭。

龚贤《山水》。清,檀香山美术馆藏

明朝覆亡之后,明太祖朱元璋在南京钟山的孝陵成为遗民的拜谒之地。在他们的心目中,这座荒败萧条的皇陵暗示着朝代的更迭和自己的不幸命运。金陵画家中的龚贤、高岑(1621—1691年)、胡玉昆(1607—1687年后)以及年轻一些的石涛都画过这个前朝圣地。他们把墓前的明楼置于画面中心,以高耸山峰烘托出建筑的纪念碑性。现藏于檀香山美术馆的龚贤的《山水》 挂轴尤其从北宋“大山堂堂”构图取得灵感,把孝陵的明楼镶嵌在前景的寒林和远景的高峰之间。胡玉昆的《金陵胜景图册》描绘了同一建筑并在左上方以篆书恭题“钟山”二字,但观者看到的不是宏伟庄严的山岳,而是以激烈波动的线条描绘出的山川树木,似乎整个宇宙处于动乱之中。

胡玉昆《金陵胜景图册》中的一幅。清,纽约大都会艺术博物馆藏

这些作品都显示,遗民绘画不但引入了特殊的象征形象以表达画家的身世之感和故国之思,而且力图通过对风格的创新使绘画最大程度地发挥抒写性情的作用。遗民绘画的核心因此是画家对个性的保存和发扬,我们因此可以理解为什么有成就的遗民画家都反对陈陈相因,强调独抒性灵。

有话要说...